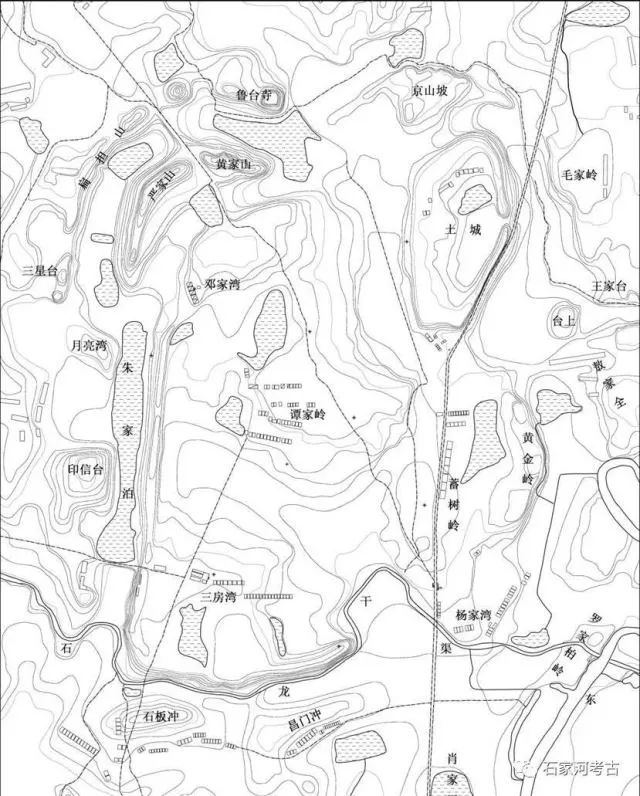

石家河遗址位于长江中游腹地、江汉平原北部与大洪山南麓相结合的山前地带。在行政区划上,隶属湖北省天门市石家河镇土城、芦岭、唐李、东桥四个村。主体在东河、西河之间,东西横跨2公里,南北纵跨4公里,总面积约8平方公里,核心区域的遗址点有40余处,主要年代跨度距今约5900—4000年,历经油子岭文化(距今约5900—5100年)、屈家岭文化(距今约5100—4500年)、石家河文化(距今约4500—4200年)、后石家河文化(距今约4200—4000年)四个大的发展阶段,是长江中游地区迄今发现的面积最大、延续时间最长、等级最高的新石器时代大型城址聚落,是探讨中华文明进程的重大支撑之一。

遗址

简介

石家河遗址地理位置图

石家河核心区域遗址分布图

1954年冬

为配合石龙过江水库的水渠工程,在天门市石家河镇貫平堰(今杨家湾村)东南、昌门湾村北等地发现大量石器、陶器等古代文化遗存。

1955年

根据考古勘探,重点发掘了罗家柏岭、貫平堰、石板冲和三房湾4个地点,同时,在东、西河之间3.5平方公里范围内进行了考古调查,共发现了20处分布密集的新石器时代聚落遗址群,后称为“石家河新石器时代聚落群”。

1956-1957年

在罗家柏岭进行了三次发掘,发现大型建筑基址,出土玉人头、玉蝉、玉龙、玉凤、陶塑艺术品、铜片及大量陶器、石器。其中出土的一枚玉凤被藏于国家博物馆,誉为“中华第一凤”。

1958-1977年

因国家社会不稳定,石家河考古工作停滞。

1978年

荆州地区博物馆考古工作人员对邓家湾遗址进行了小型发掘。

1982年

省博物馆考古工作人员在土城、谭家岭、邓家湾等遗址分别进行了小规模发掘。

1987年

北京大学考古系与荆州博物馆联合,主要对邓家湾、谭家岭、土城和蓄树岭等地进行了发掘,发掘证明了土城遗址为周代建筑,并在邓家湾、蓄树岭发现大量遗迹遗物。

1989年

北京大学、湖北省博物馆、荆州博物馆联合成立石家河考古队,由严文明先生任总队长,当年对谭家岭等地进行了发掘。

1987-1991年

石家河考古队曾先后8次发掘肖家屋脊,发现大量石家河文化时期的遗迹遗物。

1990年

石家河考古队对石家河遗址进行系统调查,发现石家河古城,基本弄清楚了石家河遗址群的分布、时代、文化面貌。

1992年

石家河考古队对邓家湾遗址北部勘探和发掘,进一步证实了石家河古城北城垣的存在。

2001年

省文物考古研究所、天门市博物馆以石家河遗址为中心,对大洪山南麓150平方公里的范围内进行了区域系统调查。

2008年

省文物考古研究所、北京大学考古文博学院、天门市博物馆对三房湾遗址、谭家岭遗址进行了小规模试掘。

2011年

湖北省文物考古研究所与北京大学文博学院联合对石家河古城南三房湾、谭家岭遗址进行了小规模发掘,勘探结果表明故城东南部低洼地带广泛存在类似城垣堆积,且走向明确。

2014-2016年

为做好石家河遗址保护工作,建设国家考古遗址公园,湖北省文物考古研究所、北京大学文博学院与天门市博物馆联合对石家河遗址核心区域进行重点勘探和发掘,三年总计勘探面积约3平方公里,实际发掘面积3325平方米。发现了谭家岭古城,将石家河的建城历史进一步向前推进。

2017年~~~~

我们将不断加大考古力度,深入研究石家河文化,为大家提供更加丰硕的研究成果!

2016年中国考古新发现

2016年度全国十大考古发现

石家河遗址先后获得多项荣誉。1996年石家河遗址被批准为第四批全国重点文物保护单位,2001年被《考古》杂志社评选为“中国20世纪100项考古大发现”,2013年被列入“十二五”国家大遗址保护专项规划名录,2017年1月被《考古》杂志社评选为“2016年度中国考古新发现”,2017年4月被《中国文物报》杂志社评选为“2016年度全国十大考古新发现”。2017年7月,中国邮政发行《凤(文物)》特种邮票一套6枚,其中一枚是以天门石家河出土、现藏于国家博物馆的代表文物“玉凤”为原图,完全采用天门元素为主设计的。2017年12月,在第三届世界考古论坛上荣获“重大田野考古发现奖”。

石家河遗址照片